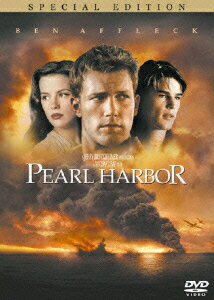

パール・ハーバー

~Pearl Harbor~

監督: マイケル・ベイ

出演: ベン・アフレック、ジョシュ・ハートネット、ケイト・ベッキンセイル、キューバ・グッディングJr.、アレック・ボールドウィン、ダン・エイクロイド、トム・サイズモア、マイケル・シャノン、ユエン・ブレムナー、ジェイミー・キング、マコ岩松、ケイリー=ヒロユキ・タガワ、ウィリアム・フィクナー

公開: 2001年7月

たまたま時間的にこれしか合う物がなくて、仕方なく入ったカンジ。

第二次世界大戦については、今までの人生で私の頭に色々と埋め込まれてきた物もあり、アチラが美化されたような物を見る事には抵抗がありました。

ちなみに、別に私は愛国主義ってわけでも、日本バンザイと思っている人でもありません。ただ、ちょっと頭が古いのかも知れません。

爆撃、戦闘シーンは息を飲む迫力で、戦争の悲惨さも残酷さも充分伝わりました。

ストーリー自体は陳腐ですが、それなりに感動の涙も流しました。

日本にしろ、どんな国にしろ、戦争が起きれば悲惨なのは同じ事でとにかく二度とあってはいけない事だと思います。

見る物か、などと思っていましたが、今は行って良かったかも、と思っています。

自分の国が何をやったのかという事、自分の国以外の国にも悲惨な空襲があったのだという事を少しでも見る事ができたのは、ちょっと目からウロコ体験でした。

自分の国が関わった事だと思うと、ストーリーにのめり込めない部分が多々あった事は確かです。

※この記事は当方が2000年から運営している某HPの日記コーナーから2009年にお引っ越ししてきた簡単過去記事です。

【楽天ブックスならいつでも送料無料】【DVD3枚3000円2倍】パール・ハーバー 特別版 [ ベン・ア… |

comment

幼馴染みのレイフとダニーは、優秀なパイロット。

しかしレイフは、美しい看護婦の恋人イブリンと、親友のダニーを残して英国戦線へ志願する。

ダニーとイブリンは、ハワイへ転属となる。

そして、レイフの訃報、イブリンに惹かれていくダニー。

苛酷で皮肉な運命に翻弄される三人。

そして、そこには日本軍の壮絶な奇襲攻撃が、目の前に迫っていた——–。

どこかで見たような画面のオンパレードは、まるでパロディとしか言いようがない。

映画の前半から、チンケな三角関係のメロドラマが、冗漫にだらだらと続く。

最新のCG技術を駆使して作られた戦闘シーンは、さすがに迫力があり、かなりの時間を割いて描かれるが、真珠湾攻撃が終わってからが、また長い。

男同士の友情や、引き裂かれる恋人、更に苛酷な運命に試されるかのような愛の選択、そして愛国心や命を賭けた闘いと、泣きの要素がてんこ盛り。

総製作費用は、200億円と、こちらも桁違いだ。

歴史的に誤った描写は、数知れず。

真珠湾攻撃は、最近の検証では、アメリカ側は既に情報を入手していたというのが、定説になりつつあるが、この事は、まあ目をつぶろう。

しかし、真珠湾攻撃の司令官が、本当は南雲忠一中将なのに、山本五十六になっていたり、零戦が史実に反して、陸軍病院を襲撃したり、とても時代考証がなされたとは思えない。

日本軍が一国の命運を賭けて行う作戦会議は、隣りで子供が凧上げをしているような野原で、オープンに行なわれているし、迫力の零戦も、真珠湾攻撃当初は、機体は灰色だったはずで、濃緑色に塗られたのは、日本の敗戦が色濃くなった、大戦の後半から。

映画で完璧な時代考証を再現しろとは言わないが、日本とアメリカでセリフを変えて上映したり、わざわざ、時代考証はしたが、これはエンターテインメントだと言い割れするところが、ムシが好かない。

最悪なのは、看護婦のイブリンのキャラクターだ。

イブリンは初めはレイフを愛し、彼の死を知って、親友のダニーに惹かれる。

レイフが戻ると、「私はダニーを愛しているけど、心はあなたのもの」。

何なんだ、これは?!

確かにのっぴきならない状況だし、戦争という非常事態でもある。

死んだと思った彼が戻るのも悲劇だし、幸せを求める権利は、確かに彼女にもある。

だが、超大作の悲劇のヒロインとして取るべき行動ではないのだ。

彼女がヤケになってダニーと結ばれたり、逆に本気でダニーに惚れたならまだしも、煮え切らない態度が、我々観る者の反感を買うのだ。

もう少しスジってものがあってもいいんじゃないのか。

だいたい、奇襲攻撃を受けて、病院に駆けつけるのに、ばっちりメイクをしているなんて。

戦争は、若者達の愛さえも引き裂いた、などと判り切ったことを今更やるのなら、登場人物のキャラも王道にするべきだ。

日本では色々と批判されながらも、ヒットしたというこの作品。

本国アメリカでは、観客が入らず、不評だったそうだ。

いくら時刻を賛美しても、映画としての質が悪ければ、それも当然だろう。

こういう映画を、大々的に宣伝して配給してしまう、日本の映画産業のあり方に、疑問を感じずにはいられない。